Первая малая планета была открыта 1 января 1801 года известным итальянским астрономом Джузеппе Пиацци. Во время своих наблюдений, он случайно заметил звездообразный объект, прямое склонение и восхождение которого постепенно менялось с течением времени. Орбиту объекта вычислил немецкий математик Гаусс, и оказалось, что объект движется вокруг Солнца по эллипсу, большая полуось которого равна 2,77 а.

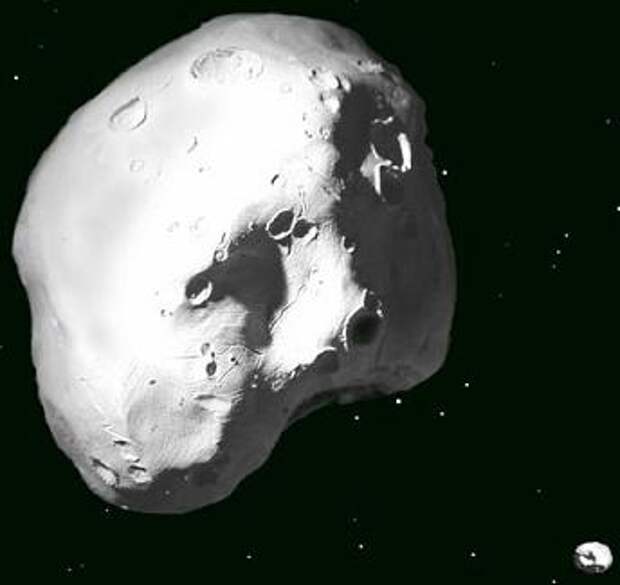

Обычно астероиды с вычисленными орбитами обозначаются номерами, которые присваиваются им в порядке открытия, но некоторым астероидам дают названия. Изначально их называли женскими именами, заимствованными из мифологии, затем обычными женскими именами, а позже - производные от названий стран и городов, а также некоторых известных ученых. Некоторым астероидам с необычной орбитой были даны мужские имена, взятые из мифологических источников. Только у четырех первых астероидов удалось прямыми измерениями определить диаметры. Самым крупным астероидом в Солнечной системе считалась Церера, имеющая размеры приблизительно 975×909 км, однако с 24 августа 2006 года она получила статус карликовой планеты. Два других крупнейших астероида 2 Паллада и 4 Веста имеют диаметр ~500 км. Детали на дисках этих астероидов различить невозможно, но наблюдаются периодические колебания блеска и поляризации света, которые объясняются, по-видимому, вращением. В основном малые планеты имеют диаметры от нескольких километров до нескольких десятков километров.

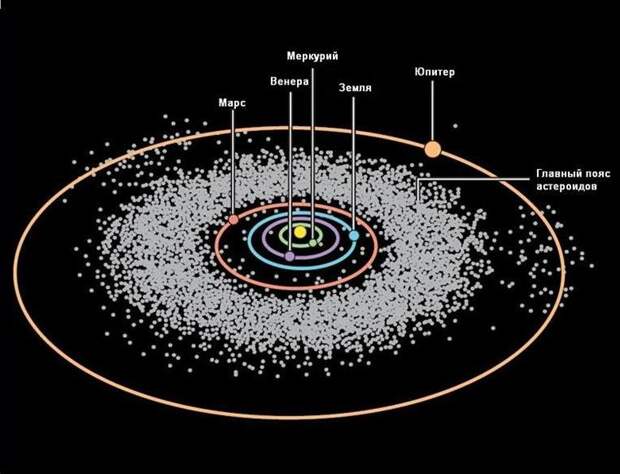

Большая часть астероидов движется на расстоянии от 2,2 а.е. до 3,6 а.е. от Солнца, в так называемом «поясе астероидов», который находится между орбитами Марса и Юпитера. В основном эксцентриситеты орбит малых планет (97%) меньше 0,3, а наклонения - меньше 16º (90%). Но есть планеты, орбиты которых выходят далеко за пределы пояса астероидов. Встречаются наклонения до 43º (Гидальго) и эксцентриситеты до 0,83 (Икар). Среди малых планет имеются семейства астероидов, орбиты которых близко подходят одна к другой. Две такие группы называются греками и троянцами: Ахилл, Патрокл, Гектор и др. (всего 15); 10 из них ("греки") движутся вокруг Солнца приблизительно по орбите Юпитера, на 60º по долготе впереди и пять ("троянцы") позади него, так что Солнце, Юпитер и эти группы астероидов образуют два равносторонних треугольника. Для этого частного случая задачи трех тел Лагранж нашел строгое решение, показав, что движение тел, находящихся вблизи таких точек, устойчиво по отношению к возмущающим влияниям больших планет.

Число астероидов в межпланетном пространстве, скорее всего, очень велико, и мы можем увидеть только самые крупные. Такие объекты сталкиваются между собой, что приводит к их дроблению и разрушению, в результате чего пространство между планетами заполнено огромным количеством твердых обломков различных размеров, от пылинок диаметром в доли микрона до размеров астероидов. Сталкиваясь с Землей, они выпадают на ее поверхность в виде метеоритов. Таким образом идет процесс, обратный дроблению, - захват крупными телами более мелких. Высказывалось предположение, что на ранних стадиях эволюции Солнечной системы плотность метеоритных тел в межпланетном пространстве была больше, и падения метеоритов играли существенную роль в формировании поверхности планет и спутников, в частности, Луны.

Учёные предполагают, что в промежутке между Марсом и Юпитером в период формирования планет физические условия не позволяли сформироваться ещё одной планете, либо же она была неустойчивой, поэтому там, где она должна быть находится пояс астероидов. Возможно, что на каком-то этапе эволюции Солнечной системы в поясе астероидов существовала одна или несколько крупных планет, но они были разрушены вследствие столкновений с другими телами или в результате действия какой-либо другой силы, например, приливного действия Юпитера.

Источник: http://astroinformer.com/asteroid

Свежие комментарии